为传承和弘扬中国传统蜡染工艺,让更多人了解并亲身体验这一非物质文化遗产,贵州大学“博士村长”匠意工坊镇宁蜡染先锋队于2025年2月17日在匠庐·村晓举办了一场蜡染学习活动。此次活动不仅为参与者提供了宝贵的文化体验机会,更是一次将传统工艺与现代生活相结合、推动非遗文化传承的生动实践。通过这一活动,参与者不仅深入了解了蜡染工艺的历史和技法,还亲身参与了制作过程,体验了传统艺术的独特魅力。

团队成员合照

古村新生:传统蜡染在现代社会中延续

匠庐·村晓坐落于安顺市镇宁县石头寨普叉村的古村落,距离著名的黄果树瀑布约5公里左右。这是一处融合民族特色与自然风光的民宿建筑群,成为游客体验贵州独特风情的理想目的地。每年,成千上万的游客慕名而来,沉浸于这片充满历史韵味和自然魅力的土地中。匠庐·村晓不仅是一个理想的度假地,更是一个展现和传承布依族文化的文化平台。粤黔锦绣工匠名师工作室也设立于此地,为游客朋友们提供了一个深入了解贵州传统手工艺的独特平台。在这里,古老的村落与现代化设施完美融合,创造了一个别具一格的乡村度假体验,既保留了浓厚的民族文化气息,又提供了舒适的现代化居住环境。在这片古老的土地上,游客们不仅能享受自然风光,还能与匠人们一同体验并学习传统工艺,感受贵州深厚的文化底蕴。

匠庐·村晓内部蜡染馆

蜡染新生:观摩、学习到共创的传承之旅

布依族蜡染,作为中国西南地区最具代表性的传统手工艺之一,以其独特的工艺技法、丰富的文化内涵和自然美学闻名遐迩。早在秦汉时期,布依族先民(古骆越人)便掌握了植物染色技术,蜡染技艺初具雏形。至唐宋时期,随着“蜡缬”技艺的传入西南地区,蜡染工艺与当地染织技术相融合,逐渐形成了独特的“点蜡幔”特色。到了明清时期,贵州镇宁、安顺等地成为布依族蜡染的重要发源地之一,蜡染制品通过“茶马古道”远销东南亚。据《贵州通志》记载:“仲家(布依族旧称)妇女善蜡染,衣饰皆自织自染。”

工作室蜡染照片

蜡染的制作过程充满了细腻与巧思。整个制作过程包括设计图案、涂蜡、染色、去蜡和晾晒五个环节。首先,制作师傅会在布料上精心设计图案,随后用蜡刀或蜡笔将蜡均匀涂抹在布料上,形成保护层,以防染料渗透。接着,布料被浸入染料中,染料渗透到未涂蜡的区域,图案逐渐显现。染色完成后,布料经过热水处理,蜡质融化,原本的布料颜色渐露,形成独特的蜡染效果。最后,布料晾干,精美的蜡染作品便宣告完成。

工作室内部

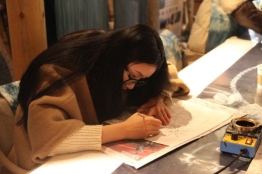

此次蜡染学习活动开始时,团队成员在匠庐·村晓的粤黔锦绣工匠名师工作室观看了关于蜡染历史、发展及现状的介绍视频。视频生动详细地讲述了蜡染技艺从古至今的演变,让团队成员们对这一非遗工艺有了更深刻的理解。随后,镇宁蜡染的传承人亲自演示了蜡染制作的整个过程,从设计图案、涂蜡、染色到去蜡,每个环节都充满了技巧和艺术性。在制作过程中,团队成员们相互交流、分享经验,积极探索蜡染艺术的精髓。尽管作品尚显稚嫩,但每一幅作品都充满了创意与热情,展现了团队对蜡染工艺的无限热爱和传承的决心。

团队成员学习蜡染现场

破茧成蝶:接过匠人薪火传播民族非遗

经过充分的学习和体验后,团队成员们反转角色,与传承人一道,积极帮助游客体验蜡染工艺。游客们在团队成员的引导下,逐步完成了蜡染的制作。他们首先在布面上勾勒出自己设计的图案,随后,团队成员协助他们使用蜡刀轻轻地描绘图案轮廓。接着用冷水冲洗,浸入靛蓝染缸中,等待染料在布面上形成图案。这一过程不仅让游客体验到了蜡染的乐趣,让他们对这一传统技艺有了更深的认识,也让团队成员进一步巩固了相关知识和技能。一位参与活动的小朋友兴奋地说:“我觉得蜡染好神奇,自己动手做出这样漂亮的手帕!我还想用蜡染做衣服和书包!”

浸入靛蓝染缸

游客小朋友学习制作蜡染

团队成员们通过结合专业知识,积极帮助手工艺人向游客传授布面绘画的技巧。在教学过程中,他们详细讲解了如何掌握不同的用笔技巧,强调了用笔轻重的控制,指导学员在绘制时如何通过调整笔触的力量来创造出细腻或粗犷的线条效果。此外,团队成员还特别强调了标注记号的重要性,在布料上预先标出图案的轮廓和关键部分,帮助学员更好地掌握整体布局。

团队成员教授游客现场

团队成员十分珍惜这次宝贵的社会实践机会,希望能够深入参与当地蜡染活动,协助布依族的手工艺人教授游客制作蜡染。他们不仅希望让来自五湖四海的游客朋友们亲身感受贵州最为纯粹的民族文化,还希望进一步加深对蜡染工艺的理解。同时,团队也期望通过与当地手工艺人进行合作,为其创造更多的收入机会,推动镇宁布依族蜡染技艺的复兴与发展。

以蜡为媒:编织乡村振兴的美丽新蓝图

夕阳西下,匠庐·村晓的染缸旁,依然聚集着不舍离去的体验者。30岁的游客灵女士看着女儿专心致志地制作蜡染,脸上洋溢着欣慰的笑容:“我很高兴她对蜡染产生了兴趣,这不仅是我们民族的文化,也是需要我们共同传承与保护的宝贵遗产。”

贵州大学带队教师王兵表示:“非遗的传承不能仅仅停留在博物馆中,而应以活态的方式,让更多人认识、了解并喜爱它。我们的学生也不能只是呆在学校里,他们需要走进乡村和自然,从这些地方去体验非遗、学习民族文化。”团队正在筹划“校园联合乡野,共建文化流动市集”计划,旨在让学生以现代设计语言参与非遗保护,让每个孩子都能触摸到民族文化的温度,共同探索非遗在现代社会中的发展模式。

截至2025年2月,镇宁县已获得1200万元省级民族特色村寨保护资金,并为蜡染非物质文化遗产举办了2期研修班。在有效保护的基础上,蜡染和旅游产业得到了高质量发展,进一步推动了乡村振兴。

村晓·匠庐精心打造的民族工艺实践平台,为参与师生及游客开启了一扇深度认知中国少数民族传统技艺的文化之窗。在沉浸式的蜡染工艺实践中,参与者不仅了解了这一国家级非物质文化遗产的制作技艺,更通过指尖与染料的对话,真切体悟到传统手工艺“以心传技”的匠人精神内核。这种知行合一的体验模式,有效强化了青年群体对非遗活态传承的使命担当,同时创新性地构建起游客与民族文化的情感联结——参与者在方寸蜡刀间追溯民族历史文脉,在靛蓝浸染中筑牢文化自信根基。

作为非遗传承创新的青年力量,镇宁蜡染先锋队将持续通过系列化、主题化的工艺传习活动,搭建传统技艺与现代生活的对话桥梁。团队期待以蜡染为媒,激发更多社会群体对少数民族手工艺的价值认同,为非遗技艺的创造性转化与创新性发展注入时代活力。

图文:贵州大学“博士村长”匠意工坊镇宁蜡染先锋队

|